En premier lieu, sachez que la Peste de 1720 fut la dernière qui devait sévir en France. Elle se propagea en Provence,

Comtat Venaissin et Languedoc. Elle décima 45.000 personnes à Marseille et dans ses environs, soit près de la moitié de la population de la ville, elle fit 70 000 victimes dans le reste de la

Provence, et plus de 80 000 autres dans le Gévaudan et ailleurs. Sachez également que la plus grande tragédie du XVIIIe siècle aura eu pour cause la cupidité d'une poignée de marchands !

Les faits

Le 25 mai 1720, un bateau venant de Syrie nommé le Grand Saint-Antoine, commandé par le capitaine Jean-Baptiste Chataud accoste à Marseille. Ce bateau chargé d'étoffes précieuses porte les

soupçons d'une épidémie de peste.

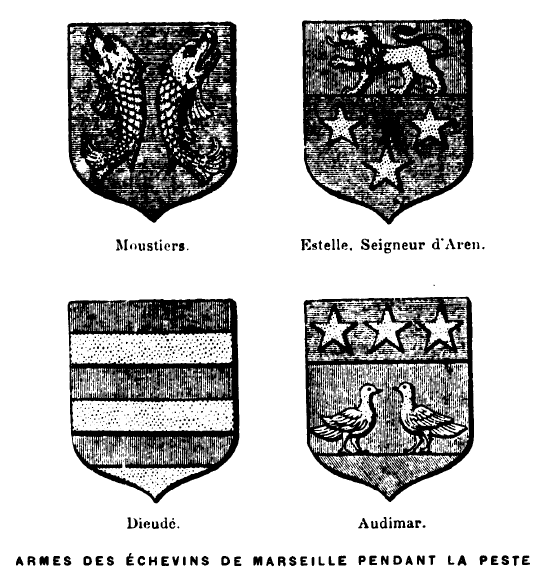

La ville de Marseille est alors dirigée par quatre échevins élus par les représentants de la bourgeoisie marseillaise. Ce sont : Jean-Baptiste Estelle, Jean-Pierre Moustier, Jean-Baptiste Audimar

et Balthazar Dieudé. Or, une part importante de la cargaison appartient au négociant Estelle, premier échevin de la ville, ainsi qu'à deux de ses collègues.

Les échevins savent qu'il y a eu des victimes parmi les passagers et les matelots, ils ont eu connaissance du rapport du médecin de bord, mais ils refusent de reconnaître le danger de la

situation. Pour les marchands impliqués dans ce négoce, il faut absolument décharger et livrer les marchandises avant le début de la foire annuelle de Beaucaire l'un des plus grands marchés de

France et qui se tient dans la dernière semaine de juillet. Par la suite, Estelle sera accusé "d'avoir eu des intérêts dans la cargaison du Grand Saint-Antoine, et d'avoir favorisé, même avant le

terme légal, le débarquement de marchandises pourtant suspectes." Les échevins se contentent de placer l'équipage en quarantaine douce dans un dispensaire : le lazaret. Par négligence,

les marchandises de contrebande passent l'enceinte du lazaret grâce à la corruption qui y règne. Les malades qui sont touchés les premiers ont vraisemblablement tous été en contact avec les

étoffes de contrebande et il s'avère que les puces porteuses se trouvent dans les plis des tissus et non sur les rats.

Dessin représentant le Lazaret

Le Grand Saint-Antoine

Le Grand Saint-Antoine est un trois mâts carré, de fabrication hollandaise. Il est parti de Marseille le 22 juillet 1719 pour la Syrie. Or, à ce moment-là, la peste sévit dans ce pays. La

cargaison, d'une valeur de 100 000 écus (le salaire mensuel moyen d'un ouvrier était de 1 écu à cette époque) en étoffes précieuses portait en elle la bactérie de la peste (Yersinia

pestis).

Le Grand Saint-Antoine

Le 3 avril 1720, un passager turc embarqué à Tripoli meurt deux jours après être monté à bord. Sur le chemin du retour, meurent successivement sept matelots et le chirurgien de bord. Un

huitième matelot tombe malade peu avant l'arrivée à Livourne, en Italie. La négligence des médecins italiens qui laissent repartir le navire et la hâte du capitaine Chataud de livrer la

marchandise avant le début de la foire de Beaucaire seront deux données déterminantes de cette tragédie. Le capitaine amarre son bateau au Brusc, près de Toulon, et fait discrètement

prévenir les armateurs du navire.

Les propriétaires font jouer leurs relations et font intervenir les échevins de la ville pour éviter une quarantaine. Tout le monde considérait alors que la peste était "une histoire du passé" et l'affaire fut prise avec détachement : les échevins marseillais demandent simplement au capitaine Chataud de repartir à Livourne chercherune "patente nette, c'est-à-dire un sauf-conduit qui couvre leur responsabilité, lequel lui est délivré sans aucune difficulté, car les autorités de Livourne n'ont pas envie de s'encombrer du navire.

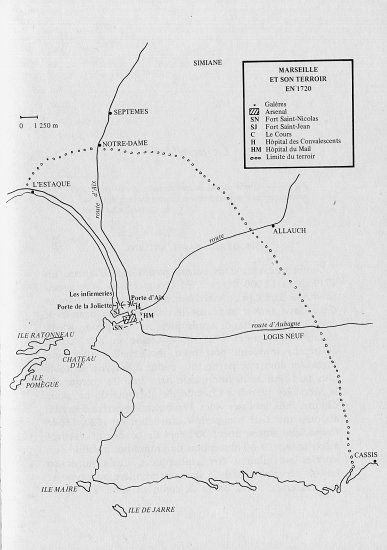

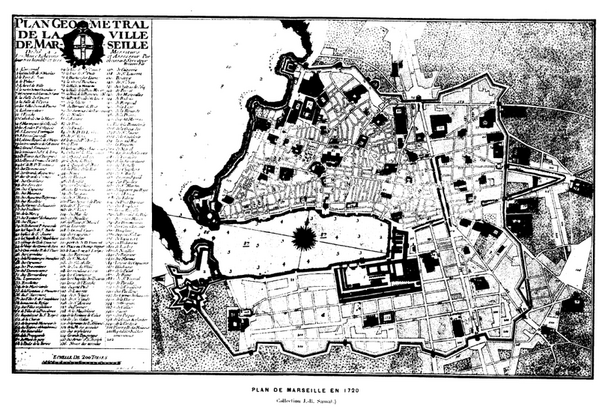

Armé de cette autorisation, le Grand Saint-Antoine entre dans le port de Marseille le 25 mai 1720. Il mouille à l'île de

Pomègues jusqu'au 4 juin ; il est alors autorisé à se rapprocher des Infirmeries d'Arenc pour y débarquer passagers et marchandises en vue d'une petite quarantaine, puis il est finalement

placé en quarantaine à l'île de Jarre le 27 juin.

Le 9 juillet 1720, la peste est officiellementdéclarée à Marseille. Le Régent Philippe d'Orléans ordonne le 28 du même mois de faire brûler le navire. Cet ordre n'est exécuté que tardivement le

25 septembre et le 26 septembre, le Grand-Saint-Antoine coule dans l'anse de Jarron. Son épave calcinée a été retrouvée en 1978 par une association de plongée sous-marine, I'A.R.H.A. Les vestiges

archéologiques remontés du navire sont aujourd'hui exposés au musée de l'Hôpital Caroline sur l'île de Ratonneau au large de Marseille. (Voir à ce propos le site Philippe Gosse http://www.chez.com/pgosse/ dans lequel il vous faudra naviguer pour trouver des photos des plongées sur le site du Grand Saint Antoine ainsi que sur le

Musée de l'Hôpital Caroline). Son épave calcinée a été retrouvée en

1978 dans la baie de l'île de Jarre.

Plaque au-dessus de la porte de la cellule de Jean-Baptiste Chataud (Photo Nadine)

Le capitaine Jean-Baptiste Chataud fut tenu pour responsable et emprisonné au château d'If pendant près de trois ans (à lire en page annexe en cliquant sur la photo du bas) - comme j'ai eu l'occasion d'aller en excursion au château d'If, je ferai un article prochainement).

Chronologie des évènements

Le 20 juin, rue Belle-Table, étroite et sombre, où les boutiques ne sont que "caves et écuries occupées par de pauvres gens", que

les beaux quartiers ignorent, Marie Dauplan, meurt en quelques heures. Elle a un charbon sur les lèvres. Mais charbon signifie-t-il peste ? Marie Dauplan, première victime, une miséreuse de moins

; qui s'en inquiéterait ? Et, sur les registres de la paroisse Saint-Martin, le curé inscrit : "22 juin, nous avons enterré gratis Marie Dauplan, âgée d'environ cinquante huit ans, prise à la rue

Belle-Table". Si c'est vraiment l'apparition de la peste, elle est bien discrète ! Aussi, huit jours passent, la vie et son insouciance reprennent leurs droits ; ce n'est vraiment qu'un décès de

plus parmi des centaines.

Le 28 juin, Michel Cresp, tailleur à la place du Palais, est frappé à son tour ; aucun symptôme apparent ou familier. Cette mort

déroute ; fièvre maligne dit-on. L'acte de décès à la paroisse des Accoules est ainsi rédigé : "29 juin, Michel Cresp, époux d'Anne Durand, âgé de quarante cinq ans est mort hier, à deux heures

après-midi, muni des sacrements... enseveli dans notre église". Le lendemain, sa femme, réfugiée chez sa mère, tombe à son tour : "30 juin, Anne Durand, veuve de Michel Cresp, âgée de trente-huit

ans, est morte hier sur les onze heures du soir, munie des sacrements, prise à la Trinité, à la maison de sa mère, ensevelie dans notre église".

Remarque : trois rues sont déjà contaminées, mais aucune précaution n'est prise ; on ne croit pas encore au fléau. Puis, trois jours seulement passent et la mort, apparaît à nouveau : la rue de

l'Echelle entre dans l'histoire de la peste, une rue de pauvres...

Le 1er juillet, deux femmes, Eygazière et Tanouse ; l'une, un charbon sur le nez, signe connu, presque rassurant ; mais l'autre,

des bubons ! Les voici pour la première fois. La contagion vient de frapper des coups légers en plusieurs points de la ville ; comment pourrait-on penser que ce sont là les signes annonciateurs

du drame ? Il est vrai que, rue de l'Echelle, maison par maison, de nouveaux malades tombent ; mais, si l'angoisse grandit, si les bruits commencent à courir, ils ne quittent pas les vieux

quartiers. Tout cela n'est-il pas affaire d'indigents, mal nourris et fragiles ? Lors de la Peste noire, un médecin parisien, de passage à Montpellier, jugeait ainsi : "Celui qui était peu

nourri, d'aliments peu substentiels, tombait, frappé au moindre souffle de la maladie : le vulgaire, foule très misérable, meurt d'une mort bienvenue car pour lui vivre c'est mourir. Mais la

parque cruelle respecta les princes, les chevaliers, les juges : de ceux-là, peu succombèrent parce qu'une vie douce leur est donnée dans ce monde" (Nota : je vous laisse apprécier l'état d'esprit) Morts négligeables donc ; Marseille les écarte. Pour elle, rien n'est commencé. En vérité, peut-être est-il

déjà trop tard pour la ville toute entière ?

Subitement, le 9 juillet, nul ne peut plus ignorer que le fléau est là et, pour la première fois, il porte son vrai nom ; il est

là comme à visage découvert ; non plus dans ses repaires habituels, mais à l'abri de la "grande église", près de la place de Lenche.

Rue Jean-Galant, c'est un enfant, Issalenc, âgée de treize ou quatorze ans. Deux médecins, les Peyssonnel père et fils, viennent au chevet du moribond (voir à ce propos http://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_Peyssonnel). "C'est la peste" disent-ils aux échevins. Alors, écrit un témoin : "La terreur de ce funeste mal commença à troubler la fausse sécurité où l'on

était dans la ville". Il n'est plus possible aux responsables d'hésiter : aussitôt des gardes sont placés à la porte de cette maison. "Le lendemain, 10 juillet, le malade meurt et sa

soeur tombe malade ; on redouble la garde de la maison et s'agissant d'enlever l'un et l'autre, pour le faire tranquillement et sans donner aucune alarme au public, on attend la nuit, et sur

les onze heures, Monsieur Moustier, un des échevins, s'y rend sans bruit, fait venir des portefaix des Infirmeries, les encourage à monter dans la maison et, ayant descendu le mort et la

malade, les leur fait porter avec des brancards hors de la ville, dans les Infirmeries ; il y fait aussi conduire toutes les personnes de cette maison, les accompagne lui-même, avec des

gardes, pour que personne n'en approche, et il revient ensuite faire murer à chaux et à sable la porte de cette maison". Aucun ne survit et pour tous, signe du danger perçu, enterrement dans la

chaux vive.

Première maison interdite, premier brancard dans la nuit de juillet 1720. Ainsi en est-il pour un certain Boyal, venu du Levant, sorti depuis quelques jours du lazaret, atteint le 10 juillet,

dans la même rue, marqué d'un bubon sous l'aisselle. Dans son cas aussi, enterrement aux Infirmeries, cercueil de chaux vive, isolement de tous ceux qui l'ont approché, porte scellée.

[...] Cependant, les échevins ne veulent toujours pas y croire et pensent qu'il ne s'agit que de quelques cas isolés. Le 12 juillet, ils écrivent : "Comme il n'y a rien eu de nouveau hier, nous

osons espérer qu'il y aura plus de peur que de mal". L'intendant, venu à Marseille est pleinement rassuré : "Je vis tout le monde fort tranquille sur les bruits qui avaient couru, MM. les

échevins et les intendants de Santé ayant pris toutes les précautions nécessaires"... Il ne faut pas que Marseille soit déclarée ville pestiférée, il en va de son commerce (alors

florissant)... Mais, le Mal, se jouant des précautions des uns et de l'incrédulité des autres, pullulait secrètement dans cette rue de l'Echelle, et dans les maisons voisines de celle de la

nommée Tanouse. il se répandait, lentement, dans d'autres rues ; car Joli, fripier à la place des Prêcheurs, avait déjà perdu une fille et le reste de cette famille périt par la suite ; et, dans

la rue de l'Oratoire, la nommée Bouche, tailleuse, fut aussi attaquée du mal ; elle se tira d'affaire mais tous ses parents moururent. Le plus grand nombre de ces malades était dans cette rue, M.

Sicard le fils, médecin trouva quelques malades atteints de fièvre avec des symptômes de malignité, les uns avec des charbons, les autres avec des bubons. Le lendemain, il trouva des malades

morts dans la même rue et dans les rues voisines. Il avertit les échevins. Ils répondirent qu'ils enverraient M. Bouzon, chirurgien, pour voir ce qu'il en était. Or, Bouzon qui ne parla aux

malades que de loin déclara : "fièvre vermineuse". Le rapport du chirurgien tranquillisa donc et de toute façon les malades recevaient les sacrements à la manière ordinaire...

Cependant, le médecin continue de visiter les malades et n'ose plus les dénoncer pour ne pas s'exposer à la première réponse des échevins. Ainsi, la maladie se répand insensiblement jusqu'à

ce qu'elle éclate par le décès de quatorze malades en un même jour et par la chute de plusieurs autres, ce fut le 23 juillet. Le 24, les échevins écrivent : "Il n'est rien arrivé depuis 16

jours !" A présent, il n'est pourtant plus possible de refuser l'évidence.

Le 2 Août, à neuf heures du soir, une ceinture de flammes encercle la ville ; en quelques instants, la cité toute entière paraît

s'embraser. Une immense lueur rouge envahit le ciel. Sur les conseils de Sicard, père et fils, docteurs en médecine, le long des remparts, au milieu des places publiques, sur le Cours, devant

chaque maison ont été dressés des bûchers : bois d'olivier, fagots, sarments ; il faut arrêter la progression du mal. Ceux qui manquent de bois, brûlent des chaises et les portes des armoires. De

plus, pendant trois jours consécutifs, à cinq heures du soir, chacun fait brûler, toutes fenêtres fermées, une once de soufre au milieu de chaque pièce de son appartement où sont étendus les

vêtements portés depuis le début de l'épidémie. c'est la purification de l'air et des choses par le feu et le soufre. Mais en vain, la contagion ravage maison par maison la rue de l'Echelle. Elle

fait son apparition en bordure de la ville : maux de tête, forte fièvre, charbon, bubons et le trépas. Il meurt alors cinquante personnes par

jour.

La présence des gardes devant les maisons dont on mure les issues, la vision des civières qui emportent les cadavres la nuit aux Infirmeries sous la surveillance des échevins Estelle et Moustier

bouleversent les esprits. Une assemblée extraordinaire des médecins et des chirurgiens de la ville et des galères se réunit et reconnaît enfin la maladie comme pestilentielle. Ils déclarent qu'il

est temps d'agir pour enrayer le fléau. D'où suivent une série de mesures qui arrivent tardivement. La rue de l'Echelle est bouclée à ses deux extrémités ; aux familles recluses et condamnées par

la maladie, des "commis étapiers" distribueront des vivres ; cent cinquante commissaires sont nommés dans les cinq paroisses : Saint-Laurent, La Major, Les Accoules, Saint-Martin et

Saint-Ferréol. Ces commissaires sont chargés de veiller aux besoins des pauvres et des malades ; ordre est donné aux médecins et aux chirurgiens de n'exiger aucun honoraire ; les écoles et

le Collège ferment. Les caveaux des églises ou les cimetières ne doivent plus recevoir les corps des pestiférés, mais les parents, jaloux de faire ensevelir leurs morts selon le rite

ecclésiastique, sollicitent des attestations que l'on accorde par complaisance ou par intérêt : ainsi commence l'infection des

églises.

Dès le 5 Août, les cadavres sont emmenés aux Infirmeries en plein

jour, sans l'assistance d'aucun prêtre, par des corbeaux ainsi nommés car portant un masque au long nez (à lire en page annexe) ou "enterremorts"

accompagnés de gardes. La fuite de particuliers prudents ou craintifs devient alors l'exode d'une population saisie de terreur : la hantise de voir fermer les portes de la ville et de se

retrouver pris au piège de la mort. Les chemins menant hors du terroir étant déjà barrés, les uns se rendent dans leurs bastides, les autres vont camper sous des tentes à la plaine de

Saint-Michel, du côté des Minimes, ou le long de l'Huveaune et de son affluent le Jarret ; les plus affolés s'isolent au sommet des collines qui entourent Marseille, se dissimulent dans des

grottes ou se réfugient sur des bateaux.

L'arrêt du grand commerce et du travail des fabriques condamne au chômage et à la mendicité des milliers d'artisans et d'ouvriers... Il est interdit sous peine de mort de transporter d'une maison

à une autre, les meubles et les hardes des malades et des morts. La contagion se poursuit : elle se répand dans les nouveaux quartiers, elle a franchi le Cours et la rue des Fabres.

Le 9 Août, les civières ne suffisent plus, les premiers tombereaux apparaissent. Il meurt cent personnes par jour. Désormais, les Infirmeries ne sont plus suffisantes. On commence à jeter les cadavres dans les rues. Le

quartier des tanneries se soulève parce que toute la journée, cinquante corps sont restés exposés aux ardeurs du soleil de l'été, le long des remparts. Les boutiques ferment. Le problème de

ravitaillement se pose : viande et poisson deviennent rares par la fuite ou la mort des bouchers et des pêcheurs. Pour le pain, les plus pauvres se pressent en foule aux portes des boulangers et

trouvent la mort là où ils croient trouver de quoi prolonger leur vie. La disparition des domestiques n'en devient que plus cruelle aux bourgeois.

A la mi-août, deux médecins Chicoyneau et Verny et un chirurgien, Soulier, de l'Université de Montpellier, viennent sur l'ordre

du Régent, visiter les malades et établir un diagnostic. Ils examinent des malades et pratiquent des autopsies. Le soir, compte-rendu aux autorités : c'est bien la peste. On convient de

retarder de trois jours l'affichage d'un avis au public où la maladie n'est pas reconnue comme pestilentielle mais "fièvre maligne contagieuse dont on espère de pouvoir bientôt arrêter le progrès

en séparant les personnes qui en peuvent être soupçonnées d'avec celles qui sont saines".

"L'aspect de la ville excite compassion, tout y a l'air désolé, tous les magasins, toutes les boutiques sont fermés, également les maisons, les églises, les couvents, les places publiques sont

désertes et personne n'est plus par les rues que les pauvres gémissants ; le port est dans un dérangement total, les galères sont retirées du quai et tous les vaisseaux et bâtiments marchands

sont hors de l'amarre et à l'écart. Cette superbe Marseille, peu de jours avant si florissante, cette source d'abondance et de félicité, n'est plus que le vraie image de la Jérusalem

désolée..."

Il meurt alors trois cents personnes par jour.

L'épidémie entre dans toutes les maisons et avec elle la désolation au sein de toutes les familles impuissantes devant leurs propres malades... Rares sont les privilégiés qui bénéficient,

après leur mort, des honneurs d'un service religieux digne et chrétien. Les cadavres sont jetés sur les tombereaux tels des chiens ou des pierres... Tous, riches et pauvres, se retrouvent

égaux devant la mort et cela scandalise Monseigneur de Belsunce : "Nous avons vu les corps de quelques riches enveloppés d'un simple drap, mêlés et confondus avec ceux des plus pauvres et des

plus miséreux, jetés comme eux dans de vils et infâmes tombereaux et traînés avec eux sans distinction à une sépulture profane hors de l'enceinte de nos murs". Sépulture profane, c'est-à-dire,

fosse commune.

Gravure d'un contemporain de la Peste (actuel quartier Belsunce)

Le 18 Août, on trouve quarante deux mort autour de la place Neuve... Les gens sont abandonnés, livrés à eux-mêmes, ils meurent

seuls chez eux ou séquestrés par la famille dans une pièce de la maison sans aucun secours, les enfants sont jetés à la rue, les mères ne les connaissent plus, tout le monde a peur. Les femme

enceintes ne sont pas mieux secourues. Elles accouchent au milieu de la rue et succombent frappées par la maladie. D'ailleurs qu'il soit simple passant, voisin, ami, tout homme porteur de mort

doit être écarté, chassé. La vision des malades agonisant dans les rues ne trouble pas la conscience des passants et ne ralentit pas leur marche. Il n'y a plus aucune solidarité. Tous les moyens

sont bons pour éviter la présence des mourants. Chacun veut les éloigner de sa maison et les empêcher de se réfugier devant sa porte.

Il meurt alors cinq cents personnes par jour.

Brusquement, c'est comme un embrasement, le vrai triomphe de la mort : en quarante-huit heures, des familles entières sont emportées. Aucun quartier, aucun îlot, aucune rue, aucune maison ne

sont épargnés. La maladie ravage tout le quartier des Carmes, de la Trinité, de Saint-Jean, le Cours, la rue des Fabres, même les galères et les maisons religieuses pourtant soigneusement

isolées, sont attaquées. Chassés par le fléau ou leur famille, des centaines de malades envahissent les rues et les places. Les hôpitaux ne sont plus que des mouroirs où se mêlent malades, morts

et mourants. Ils sont partout, couchés à terre, sur des bancs de pierre, sur des paillasses, dans les salles. Certains ont emporté leur argent ou ce qu'il ont de plus précieux, livrés à des gens

impitoyables, ils se font voler le peu qu'il ont. Un meilleur sort n'attend pas les nouveaux-nés recueillis après les ravages de l'épidémie parmi les femmes relevant de couches et les nourrices.

Ils sont à l'hôpital de Saint-Jacques de Galice ou au couvent de Notre-Dame-de-Lorette. Toutes les chèvres que l'on a pu trouver en ville y on été rassemblées pour les nourrir, mais la mort

fauche aussi ces petits êtres à la cadence journalières affolante de trente à quarante au début, de trois à quatre cents rapidement. C'est le massacre des innocents. La mort est partout. Les

églises ferment leurs portes les unes après les autres. Sur leurs parvis, au milieu des places publiques, le long des rues, toutes les nuits,n les vivants viennent jeter leurs cadavres

par-dessus les malades, abandonnés de tous, anéantis par le désespoir et suppliant les corbeaux de les emporter eux aussi dans leurs chariots. On brûle paillaisses, martelas, couvertures, habits,

hardes ou haillons. Une odeur insupportable plane sur la ville.

Il meurt alors mille personnes par jour.

A la fin du mois d'Août, le quartier de Rive-Neuve, séparé de la ville par le port et les constructions de l'arsenal des galères,

est à son tour attaqué. Malgré les mesures prises par le chevalier Roze qui en est le capitaine et le commissaire général, il a été impossible de couper toute communication avec la ville

contaminée. Quelques personnes fuyant leurs propres malades viennent se réfugier chez des parents ou des amis et apportent la contagion dans une population jusque-là épargnée. la ville toute

entière est en proie à la maladie et, du 30 Août au 1er Septembre, toutes les rues et toutes les places publiques se jonchent de

morts, à l'exception de la paroisse de Saint-Ferréol, où le curé et les commissaires ont su s'attacher les soins des corbeaux. Sept à huit mille cadavres pourrissent sous les yeux des derniers

survivants impuissants, dont bien peu ont le courage ou la force de chasser les chiens qui ne se nourrissent plus dès lors que de chair humaine : "... on était obligé de les tuer à coups de

pierre ou à coups de fusil pour qu'ils arrêtent de s'acharner sur les cadavres, on n'entendait plus dans la ville que des aboiements horribles". Soucieux d'éloigner les cadavres à tout prix, les

survivants munis de crocs et de cordes les tirent le plus loin possible de leurs maisons et les laissent étendus devant celles de leurs voisins.

Le mistral qui souffle sans discontinuer depuis le début du mois de septembre abat tous les malades et multiplie le nombre des morts. Dans la ville, les derniers chariots passent. Seuls les corps

les plus anciens sont enlevés, soit ceux qui séjourent dans les rues depuis une douzaine de jours. Ils tombent en morceaux dès qu'on les touche.

Avis au public du 3 septembre 1720 concernant

l'enlèvement des cadavre morts de la Peste

[...] Rapidement se pose le problème de faire disparaître les cadavres qui chaque jour s'entassent dans les rues. Pour les enlever, des chariots sont nécessaires, or,très vite ils viennent à

manquer. Les échevins en envoient donc prendre d'autorité avec leurs attelages en ville ou dans les campagnes. Mais les tombereaux ne peuvent pas rouler de partout en particulier dans le

quartier Saint-Jean, où la mortalité est justement la plus grande. On confectionne alors des civières sur lesquelles deux hommes portent les morts jusqu'aux chariots. Il faut de plus, des

conducteurs. Malgré promesses ou menaces, personne ne se présente. Les échevins demandent au chevalier de Rancé, quelques forçats pour servir de corbeaux. Ils n'obtiennent que vingt-six invalides

sortis du bagne avec promesse de liberté s'ils échappent à la peste ! Ils meurent en deux jours. Trente-trois autres les remplacent. Mais il faut renouveler ces renforts tous les huit jours car

ils sont rapidement décimés : cent trois du 20 au 25 août, cent au 1er septembre, réduits à dix ou douze en une semaine.

Le 6 Septembre, plus de deux mille cadavres pourrissent dans les rues depuis plusieurs jours : "... quatorze

tombereaux chargés en pyramide ne suffisaient pas à vider les rues, chaque jour, des corps morts qu'on jetait des fenêtres", écrit une visitandine à ses soeurs d'Annecy. Marée sinistre, le flot

des morts submerge la ville et les échevins sont obligés de supplier le chevalier de Rancé de leur venir à nouveau en aide. Ils obtiennent cent forçats et quarante soldats avec quatre officiers

de sifflet. Mais, les forçats pillent les logis abandonnés, achèvent les moribonds, témoins à charge éventuels ou, ne voulant pas revenir deux fois dans les mêmes maisons, jettent dans les

chariots les mourant, qui vont ainsi tomber vivants dans les fosses !... Pour ramener l'ordre, les échevins précédés et suivis de quatre soldats, baïonnette au canon accompagnent leurs tombereaux

dans leur funèbre besogne. Tous les jours, dès l'aurore, Moustier, particulièrement vigilant, conduit lui-même à cheval, les détachements de corbeaux et de forçats. A la tête d'une brigade, il

nettoie la place devant la collégiale de Saint-martin de ses monceaux de corps noirs et pourris. Le 1er septembre, avec cent forçats et onze tombereaux, il procéde à l'enlèvement de plus de douze

cents cadavres. "Jamais magistrat n'a poussé si loin le zèle de sauver sa patrie". Ramasser, enlever les morts ne suffit pas ; il faut aussi les enterrer. Très vite, cimetières et églises ne

peuvent plus les recevoir. Les échevins envisagent d'utiliser les places publiques et les rues, mais ils abandonnent l'idée de crainte de contaminer les fontaines et les citernes. Ils songent

aussi à jeter les corps dans un vaisseau qu'on aurait coulé en pleine mer, mais devant les progrès de la contagion et par crainte de polluer les eaux, ils abandonnent aussi ce projet. Il faudrait

sacrifier un bâtiment par semaine. Alors, une solution s'impose : les fosses communes, où vont s'ammonceler les cadavres recouverts de chaux vive. [...]

Face à cette épidémie sans précédent, Monseigneur de Belsunce alors évêque de Marseille, décide de rendre visite aux malades en leur administrant les derniers sacrements. On le voit aussi

distribuer d'abondantes aumônes afin de soulager ses ouailles. A ses côtés, on trouve aussi des personnalités telles que : le Chevalier Roze, de son nom Nicolas Roze (né en 1675 et décédé en 1733 à Marseille) c'est l'un des nobles qui se sont particulièrement distingués,

notamment en dégageant l'esplanade de la Tourette de ses cadavres.

Le chevalier Roze dégageant l'esplanade de la Tourette

Pour accomplir cette tâche, le Chevalier Roze fait ouvrir deux anciens bastions dans le quartier de la Tourette et y jette les cadavres "qui présentent à peine forme humaine et dont les vers

mettent les membres en mouvement", avec l'aide d'une compagnie d'environ cent cinquante soldats et forçats. Il organise aussi le ravitaillement de la ville et crée un hôpital. Il

est atteint par la peste, mais il en réchappe par miracle compte tenu des chances de survie qui ne dépassent pas un pour mille.

Aux côtés de Monseigneur de Belsunce, on trouve aussi l'archiviste Capus, le sécrétaire Pichatty de Croissainte, le peintre Michel Serre, le docteur

Peyssonnel (le père), le docteur Bertrand, le directeur de l'hôpital Bruno-Garnier, le lieutenant de l'amirauté Gérin-Ricard

Le bacille s'est également répandu dans l'intérieur des terres et il faudra encore deux années de lutte pour éradiquer la peste de

la Provence et du Languedoc. On tente de s'en protéger, sans succès, en construisant le Mur de la peste dans les Monts de Vaucluse (à lire en page annexe en cliquant sur la photo du bas).

Epilogue

La peste sévit dans la ville jusqu'à la fin octobre 1720 et fait environ 40 000 victimes marseillaises, soit près d'un tiers de la population. Puis, lentement d'abord et ensuite avec une rapidité

chaque jour accrue, la peste recule. Cependant, il y a des reprises et des peurs. C'est ainsi que Marseille connaît une rechute en août 1722, mais qui ne fait cette fois que 260 morts. Au sortir

de ce triste épisode, sur les conseils de sœur Anne-Madeleine Rémuzat, religieuse du premier monastère de la Visitation, Monseigneur de Belsunce décide de consacrer son diocèse au Sacré-Cœur

de Jésus lors d'une messe célébrée le 1er novembre 1720.

En mai 1722, lors d’un retour de la peste, l’évêque obtient des échevins qu’ils fassent le vœu d’assister chaque année à la messe du Sacré-Cœur et qu’ils offrent un cierge de 4 livres aux armes de la ville au cours de cette cérémonie, tradition perpétuée jusqu’à aujourd’hui.

Depuis cette terrible épidémie :

- une statue à l'effigie de Henri, François-Xavier de Belsunce de Castelmoron a été érigée initialement sur le Cours pour son attitude courageuse (actuel Cours Belsunce) puis plusieurs fois déplacée. Elle est actuellement sur le parvis de la Cathédrale de la Major,

- on retrouve dans le centre de la ville des rues au nom des échevins,

- la cérémonie d'engagement permanent a lieu dans l'église du Sacré-Cœur du Prado tous les ans,

- une plaque commémorative fut créée en mémoire aux échevins. Celle-ci est visible au Musée d'Histoire de Marseille et on y peut lire :

A L'ETERNELLE MEMOIRE

DES HOMMES COURAGEUX DONT LES NOMS SUIVENT :

LANGERON, COMMANDANT DE MARSEILLE

DE PILLE, GOUVERNEUR VIGUIER

DE BELSUNCE, EVEQUE ;

ESTELLE, PREMIER ECHEVIN ;

MOUSTIER

AUDIMAR ECHEVIN

DIEUDE

ROSE, COMMISSAIRE GENERAL

POUR LE QUARTIER DE RIVE NEUVE

MALAI, JESUITE, COMMISSAIRE

POUR LA RUE DE L'ESCALE ;

SERRE, PEINTRE CELEBRE, ELEVE DE PUGET

ROSE, L'AINE ET ROLLAND, INTENDANT DE SANTE

CHICOINEAU, VERNY, PEISSONNEL,

MONTAGNIER, BERTRAND,

MICHEL ET DEYDIER, MEDECINS.

ILS SE DEVOUERENT POUR LE SALUT DES MARSEILLAIS

DANS L'HORRIBLE PESTE DE 1720.

Sources : J'ai utilisé différentes sources mais notamment le

livre "Marseille ville morte - la peste de 1720" - Editions Jean-Michel Garçon.

Pour lire les annexes de cet article veuillez cliquer sur la gravure ci-dessous.

/idata%2F0511165%2Fecoles%2FEcole-de-garcons-vers-1910.JPG)

/idata%2F0511165%2Fa-venir-9%2Fcarte-1854-2b.jpg)

/idata%2F0511165%2Fa-venir%2FParfum-egypte.jpg)

/http%3A%2F%2Fblogsimages.skynet.be%2Fimages_v2%2F002%2F607%2F024%2F20070814%2Fdyn010_original_206_232_gif_2607024_dd0504f91a43e56d09ac705db44685a6.gif)

/image%2F0933164%2F20150206%2Fob_a98120_valise.jpg)

/idata%2F0511165%2FGeo-Fourrier%2FAix.jpg)

/idata%2F0511165%2Farticles-9%2FSourcier.jpg)

/http%3A%2F%2Fimg801.imageshack.us%2Fimg801%2F2094%2Fd83eb0b1e4f3779394df09e.jpg)

/idata%2F0511165%2FVarages%2FDSC05794-bis.JPG)

/idata%2F0511165%2FVarages%2FVarages.jpg)

Haut de page

Haut de page